Изображения Д. С. на престоле

Изображения святого, восседающего на престоле, существовали уже в ранневизант. время (вотивные мозаики базилики в Фессалонике), но

широкое распространение получили в комниновском и палеологовском искусстве. Этот процесс был общим для иконографии воинов-мучеников и отражал веру в их могущество и почитание как предводителей небесного воинства, «изгоняющих врага души» (эпиграмма Мануила Фила, обращенная к «великому Георгию воину, сидящему перед городом и извлекающему наполовину меч из ножен»).

Однако тронные изображения Д. С. количественно превосходят аналогичные произведения с фигурами др. св. воинов.

К числу ранних примеров подобной иконографии относятся: визант. рельеф на фасаде собора Сан-Марко в Венеции (XII в.); костяная иконка из Херсонеса (рубеж XII и XIII вв., Национальный музей-заповедник «Херсонес Таврический»); рус. икона из Успенского собора в Дмитрове (нач. XIII в., ГТГ) - везде Д. С. представлен с наполовину извлеченным из ножен мечом. В палеологовскую эпоху этот тип приобретает тесную связь с почитанием Д. С. как покровителя Фессалоники:

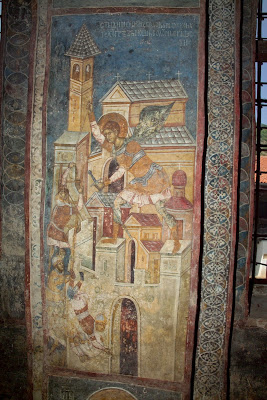

в росписи новгородской ц. Спаса на Ковалёве (1380), исполненной балканскими мастерами, и на иконе 1-й пол. XV в. из мон-ря прп. Дионисия на Афоне Д. С. представлен сидящим на фоне городских стен. Впосл.

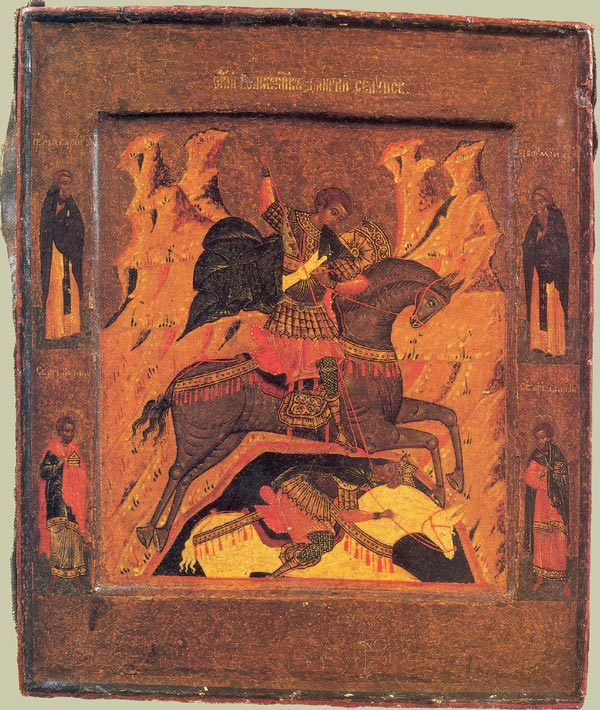

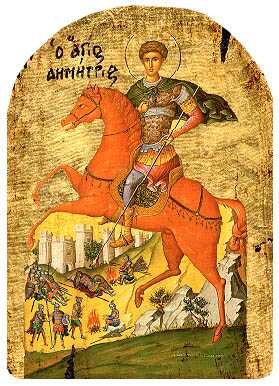

иконография Д. С. на престоле получила широкое распространение в рус. и балканском искусстве, при этом в иконах поствизант. периода меч обычно изображается вложенным в ножны и поднятым острием кверху, в правой руке святого появляется копье, отсутствовавшее в ранних памятниках такого типа (икона XVII в., Иверский мон-рь), иногда меч не изображается (икона 1507 г., мон-рь Пантократор на Афоне; икона кон. XVIII в., мон-рь Ставроникита). Детализированное изображение доспехов и оружия на таких иконах следует традиции, общей для палеологовского и поствизант. искусства. Образ Д. С.-

полководца-триумфатора в ряде случаев подчеркивается надписями: Μέγας Δούξ и ᾿Απόκαυκος.

На нек-рых иконах XVI-XVIII вв. восседающий на престоле Д. С. как победитель попирает ногами и поражает копьем царя Калояна, что придает триумфальный характер иконографии (средник житийной иконы XVI в., мон-рь Каракал; икона 1-й пол. XVII в., мон-рь Пантократор на Афоне; икона рубежа XVII и XVIII вв., мон-рь Варлаама в Метеорах,- под ногами Д. С. чудовище или скорпион). Подобные произведения входят в группу тронных изображений мучеников (вмч. Георгий, в рус. традиции - вмч. Никита), торжествующих победу над врагом, чудовищем или диаволом, и связаны с событиями, описанными в Житии святого. В случае с изображениями Д. С.- это рассказ о чуде с осаждавшим Фессалонику болг. царем Калояном или житийный эпизод со скорпионом, к-рого мученик победил в темнице молитвой.

В XVII-XVIII вв. образ Д. С., восседающего на престоле, иногда сопровождает изображение предстоящего ему и святых, почитавшихся в Фессалонике. Обычно это мч. Нестор Солунский (напр., икона 2-й пол. XVII в., мон-рь Хиландар; икона рубежа XVII и XVIII вв., мон-рь Варлаама в Метеорах). На образе XIX в. из келлии Д. С. при мон-ре Хиландар Д. С. предстоят мученики Нестор и Лупп Солунские - все в мученических одеждах. Обычай изображать Д. С. на престоле как мученика, а не как воина существовал уже в XVII в. (икона 1609 (?), мон-рь Ксенофонт). Очевидно, подобные образы возникли под воздействием поствизант. иконографии

Д. С.-мученика в пышных придворных одеждах.

Моя ссылка

Помощь

Помощь