Около ста двадцати лет ждал построенный князем Юрием Долгоруким главный храм Костромы (

собор великомученика Феодора Стратилата) пришествия чудотворной иконы Божией Матери. И вот 16 августа 1272 (а может быть, 1273 или 1274) года сюда, на Мшанскую улицу, одну из древнейших, пришел крестный ход из Запрудненского леса – иереи несли обретенную князем

Василием Ярославичем святыню. «И повеле великий князь поставити икону внутри святого алтаря за престолом», – говорит повесть о явлении чудотворного образа Богоматери.

Этот храм был, без сомнения, великолепен. В нем ежедневно молился князь со своей семьей и боярами (такие храмы, как правило, соединялись крытым переходом с княжеским дворцом). Он приобрел еще большее значение и пышность в связи с двумя событиями – восшествием Василия Костромского на великокняжеский Владимирский престол и обретением чудотворного образа Божией Матери.

Летописи, говоря о древней Костроме, упоминают только собор Феодора Стратилата. А так как

Кострома в 1272–1277 годах была фактически столицей Северной Руси, то в ней находилось множество бояр и всяких людей из всех крупных городов Руси, которые, без сомнения, поклонялись Феодоровской иконе и делали вклады в собор. Благодаря им, а также многочисленным паломникам по Руси быстро распространялась слава новообретенной святыни.

Из летописей известно, что князь Василий женился в 1266 году (имя и род его невесты неизвестны) и был венчан в соборе Феодора Стратилата святителем Игнатием, епископом Ростовским.

Этот епископ в этом же соборе и погребал князя Василия в январе 1277 года. Тверской князь Константин Михайлович в 1320 году женился в Костроме и был венчан в этом же соборе.

Храм был расположен на месте возникновения города, на неприметной речке Суле. В одной из писцовых книг того времени, когда он уже утратил свое первенство, приводятся данные о месте его нахождения: «

На Суле, у Мшанской улицы,

церковь стоит без пения – Феодора Стратилата». Когда она в очередной раз сгорела, ее уже не стали восстанавливать...

Cобор Феодора Стратилата исчез. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери давно находится в Успенском соборе.

Но традиция так крепка, что и несуществующий уже храм продолжает жить! Несмотря на то что главным храмом уже не одно столетие был собор Успения Божией Матери, святительские и царские грамоты адресовались вплоть до начала XVII века в Кострому в основном на имя «протопопа соборныя церкви Феодора Стратилата» (имелся в виду протопоп Успенского собора). Царь Михаил Феодорович посылает грамоты уже протопопу «соборныя церкви Пречистыя Богородицы и Феодора Стратилата».

И. Ф. Тюменев, описывая в 1906 году Кострому, обращает прежде всего внимание на Успенский собор: «Левее от пристани, на крутом холме, возвышающемся над Волгою, почти против самого устья Костромы, находится главный городской собор, построенный еще в XIII столетии, но теперь благодаря различным пристройкам, перестройкам и переделкам, совершенно изменивший свою древнюю наружность. Собор был построен в кремле, стены которого разобраны лишь в начале XIX века, и на их месте разведены бульвар и городской сад».

После двух пожаров, совершенно истребивших собор Феодора Стратилата, князь Василий Костромской повелел «устроити малу древяну церковь без замедления на время некое», куда поместил чудотворную Феодоровскую икону Богоматери, чудесно уцелевшую в пламени. 18 мая 1773 года страшный пожар охватил весь кремль и в нем древнюю соборную церковь – он уничтожил все ее сокровища, весь архив, в котором были редкие рукописи. Церковный историк пишет, что при этом «чудесным образом сохранилась только древняя, неоцененная святыня – явленный и чудотворный образ Божией Матери Феодоровския». Во время этого пожара выгорело множество зданий в кремле, в том числе церкви Крестовоздвиженского монастыря, который после этого был переведен отсюда в упраздненный Анастасиин. Возобновленный Успенский собор остался в кремле один, на просторе, что дало возможность пристраивать к нему необходимые помещения.

Костромская епархия учреждена в 1744 году. Подворье архиерея и кафедральный собор находились в Ипатьевском монастыре. Тем не менее центром духовной жизни являлся Успенский собор, который, не будучи в Костроме главным, имел значительные преимущества. Царь Михаил Феодорович, избранный в Костроме на царство в 1613 году, благословленный при этом чудотворным Феодоровским образом, которому он здесь вместе с матерью поклонялся и до своего воцарения, сделал его как бы придворным. Он назначил причту собора жалованье, «как в Москве», и предписал протопопу «с некоторою братиею», взяв подводы от казны, в дни празднования в честь чудотворного Феодоровского образа Божией Матери (14 марта и 16 августа по старому стилю) приезжать в Москву «к великому государю» со святою водой и просфорами.

Таких привилегий не имел ни один храм России... Кроме того, Успенский собор получил исключительное право освящать все церкви в Костромской губернии. Успенский собор, еще не будучи кафедральным, был, как пишет его историк протоиерей П. Островский в 1855 году, «освященным местом для всех торжеств, церковных собраний и процессий, а вмещая в себе чудотворный образ, был постоянною и единственною целью, к которой стремились вера и благочестие в лице усердных поклонников образа, от мала до велика, от последнего ремесленника и простолюдина до первого сановника и гражданина».

Слава собора и его святыни стала всероссийской. Все, кто плыл Волгой вверх или вниз, купцы и путешественники, считали долгом совершить поклонение Феодоровской иконе. ... Успенский собор, особенно его иконостас, сиял серебром, золотом и драгоценными камнями. Чудотворная икона в 1805 году была украшена окладом и ризою с венцом, вычеканенными из чистого золота девяносто второй пробы. По окладу шли эмалевые «дщицы» со священными изображениями евангелистов, херувимов, надписями. Внизу оклада был выгравирован полный тропарь Богородице. На оглавии и обоих плечах Богоматери сияли бриллиантовые звезды, корона была кругом обведена крупным жемчугом... Всюду с исключительным искусством прилажены были рубины, топазы, аметисты, яхонты, лалы, изумруды... каждый камень в золотом гнезде. Все это были пожертвования почитателей иконы – от самого царя до простого прихожанина, внесшего в это великолепие и свое драгоценное зернышко.

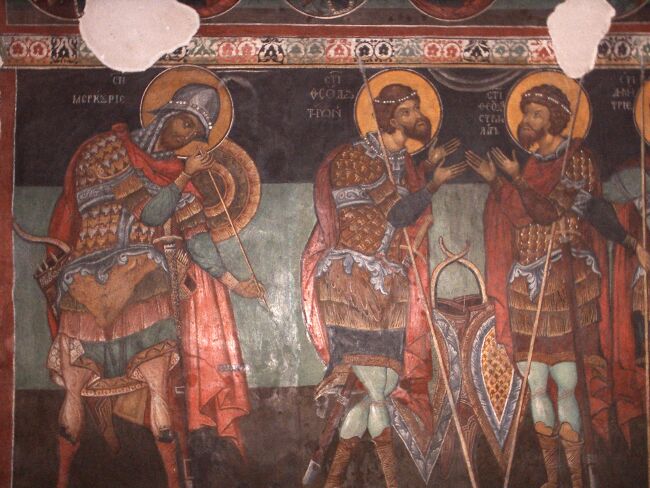

Неизвестно, как расписан был собор до пожара 1773 года. В 1775–1778 годах в нем трудились семнадцать ярославских живописцев. Внутри храма и на галерее были изображены сюжеты Библейской истории. Г. Лукомский и В. Лукомский в 1913 году в своей книге о Костроме описали фрески этого храма, посвященнные явлению и чудесам Феодоровской иконы.

«Последовательно здесь изображено, – пишут они, – как Феодор Стратилат в день Успения носит икону по городу, как князь Василий в лесу увидел икону; далее изображены перенесение ее в Кострому, пожар в храме Феодора Стратилата, где первоначально была помещена икона, выход с иконой из Костромы против нашествия татар, битва с татарами за рекой Костромой у Святого озера и разные чудеса исцеления... Затем представлен Василий Квашня с конною свитою и собаками; на соборном перенесении иконы в Кострому изображен роскошный город (Кострома) с кремлем: на заднем плане – собор с золотыми главами, причем ворота в соборную ограду скопированы с натуры; а в изображении одного из чудес написана грандиозная крепость – на стенах, в амбразурах пушки и воины с ружьями и пиками».

...

Какую любовь приобрела чудотворная Феодоровская икона в пределах Костромского края, видно хотя бы из того, что в губернии насчитывалось более двадцати пяти церковных престолов, посвященных именно ее явлению. Они находились в основном в сельских храмах вблизи Галича, Буя, Нерехты, Кинешмы, Юрьева. Почти все эти храмы каменные и поставлены на месте древних деревянных в XVIII и начале XIX века. Многие из них разрушены.

Погибло многое, а в конце 1930-х погиб и Дом Богородицы, Успенский собор... Он был взорван во время так называемой «безбожной пятилетки».http://www.jmp.ru/jmp/94/02-94/18.htm

Помощь

Помощь