Александр Матвеевич Шарымов

РАЗДЕЛ 1

ЗАВОЕВАНИЕ НИЕНШАНЦА

I. До похода на Ниеншанц

Января в первый день, в лето от Христа тысяча семьсот третье, в столице — на Царицыном лугу в Замоскворечье напротив Кремля — догорали вечерние потешные огни. В темные москворецкие полыньи падали мерцающие цветные огоньки фейерверка. На них смотрели и сотни москвичей, которых не смог разогнать по домам жестокий мороз, и — с высокого крытого помоста, разделенного на две, мужскую и женскую, половины, — люди во главе с царем Петром, знакомые всей Московии...

Так начиналась хроника 1703 г., к изложению которой я сейчас и приступаю.

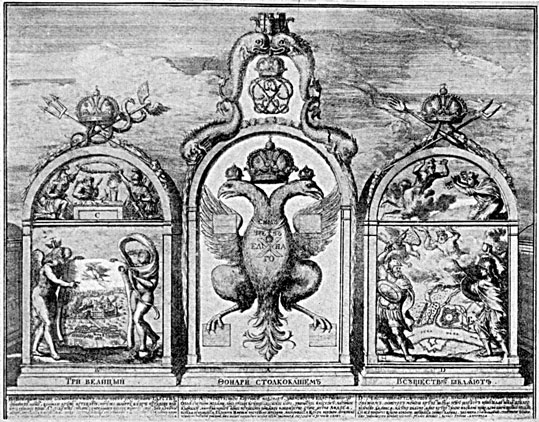

Два транспаранта январского фейерверка 1703 г. Гравюры начала XVIII столетия.

На первом написано: «Фейерверк При взятии Нотебурха. В Москве в 1703 Генваря 1».

На втором: «Победа любит прилежание».

Итак, 1 января, в праздник Обрезания Господня и память святого Василия, на Царицыном лугу, что находился на месте нынешней площади Репина, дан был фейерверк в честь новолетия и взятия Орешка — Нотэборга — Шлиссельбурга.

Допуская мелкие ошибки в топонимике, голландский путешественник Корнелий де Бруин так описал его:

«В первый день нового, 1703 года сделаны были приготовления, необходимые для потешных огней, по случаю взятия Нотенбурга. Потешный огонь сожжен был на берегу Москвы-реки, позади Кремля, в месте, называемом „Царский луг“, с которого по старинному обычаю, в известный день в году приносилось сено (трава) в храмы. Огонь этот отличался от предшествовавшего только иносказательными изображениями» 1).

2 января в Москве вышел первый в 1703 г. и третий по счету номер «Ведомостей», открывшийся намеренной выдачей государственного военного секрета:

«На Москве вновь ныне пушек медных, гаубиц и мортир вылито 400. Те пушки ядром по 24, по 18 и по 12 фунтов... И меди ныне на Пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пуд лежит» 2).

В номере опубликована была самая свежая новость с театра военных действий — о событии от 22 декабря 1702 г.:

«Из Олонца пишут. Города Олонца поп Иван Окулов, собрав охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж к свейской границе и разбил свейские Ругозенскую и Гиппонскую, и Сумерскую, и Керисурскую заставы. А на тех заставах шведов побил многое число и взял рейтарское знамя, барабаны и шпаги, фузей и лошадей довольно, а что взял запасов и пожитков он, поп, и теми удовольствовал солдат своих, а достальные пожитки и хлебные запасы, коих не мог забрать, все пожег. И Соловскую мызу сжег, и около Соловской пожег мызы, и деревни, дворов с тысячу, пожег же.

А на вышеписанных заставах, по сказке языков, которых взял, конницы шведской убито 8 человек, пехоты 400 человек; ушло их конницы 50 и пехоты 100 человек, а из попова войска только ранено солдат два человека» 3).

Позже токарь царя Андрей Нартов дополнил эти сведения:

«А как то неожидаемое происшествие дошло до сведения его царского величества, то государь фельдмаршалу Шереметеву сказал: „Слыхал ли кто такое диво, что поп учит духовных сынов: отворите врата купно в рай и в шведскую область!“ Пожаловал его величество попу двести рублей, красного сукна, с позументом рясу и золотую медаль и бывшим при том действии по хорошему русскому кафтану, по два рубля денег и по тесаку для обороны впредь, чтоб они его носили за свою службу.

Несколько лет после государь бывал в Олонце, пристал у сего попа в доме, который построить ему велел на казенные деньги» 4).

В рассказ «Ведомостей» и Нартова надо внести ясность. Об истории Окулова, начавшейся еще в 1702 г., историки Юрий Беспятых и Геннадий Коваленко пишут в книге «Карелия при Петре I»:

«Он принадлежал к православному духовенству занятого шведскими войсками Корельского уезда... Не случайно Иван Окулов бежал оттуда в Олонецкий уезд. Там он организовал партизанский отряд из „охотников“-добровольцев, среди которых, по всей видимости, были и карельские крестьяне, жившие по другую сторону границы. Вскоре отряд Окулова провел первую военную операцию против шведов и отбил у них несколько пушек. О действиях „охотников“... вести дошли и до царя.

Окулов был вызван в Москву 1... При отъезде из Москвы Окулову была выдана подорожная грамота на две подводы для доставки царских подарков до Олонца» 5).

В Олонце у Окулова начались, видимо, нелады с воеводой Барятинским — и поп явился к царю: тот осаждал Нотэборг, но 8 октября 1702 г. дал Окулову «Отпускной указ стольнику Олонецкому воеводе князю Семену Барятинскому о дозволении выходцу свейскому священнику Иоанну Окулову со всеми при нем будучими охотными людьми чинить над шведами воинский промысел». Князю велено было дать «вольность со всеми при нем [Окулове] будучими охотными людьми всех чинов... для их проведывания... И взятков с них збирать ни самому и никому другому не сметь» 2 6).

Окулов пошел в новый поход, завершил его к 22 декабря — и весть о новом успехе, достигнув Москвы перед Новым годом, успела (видимо, не без участия самого царя) попасть в первый номер «Ведомостей»...

Вскоре последовал новый «судостроительный» указ царя:

«Января в 13 день по именному указу великого государя велено к 6 фрегатам 3 в прибавку сделать в Новгороде 6 же фрегатов... 5 яхт... да 5 каг [малых одномачтовых судов]... всего фрегатов, яхт и каг 16» 7).

Морской историк Павел Кротов пишет по сему поводу:

«Этот указ был явно направлен на создание кораблей для Балтийского моря, но скромные размеры намеченного строительства не позволяют рассматривать его как первую кораблестроительную программу Балтийского флота.

Речь пока шла о создании флотилии, неспособной защитить даже невское устье»

14 января указ этот дьяки Адмиралтейского приказа отправили в Воронеж, к адмиралтейцу Федору Апраксину...

15 января вышел третий выпуск «Ведомостей» этого года. Он интересен докатившимися до Москвы слухами, последовавшими вслед за падением Нотэборга.

Так, в ведомости из Риги от 18 ноября говорилось о сдаче Нотэборга (о том же сообщалось и в вести от 5 декабря из Гамбурга) и о сожжении Ниенштадта, что действительности соответствовало. Однако было там и такое сообщение:

«Сего часа здесь слава обносится, что москвичи Новой Шанец [Ниеншанц] приступом взяли, и они с 22 000 человек даже до полутора миль к Нарве пришли» 9).

Та же Рига дезинформировала и Амстердам своими вестями об имевшем якобы место разорении Нотэборга:

«Из Амстердама декабря в 11 день. С письмами из Риги от 24 прошлого ноября месяца пишут, что тамо из Нового Шанца и Нарвы ведомость пришла, что московские крепость Нотенбурх взорвали и все, еже им угодно было, вынув, опять домой возвратились» 10).

«Из Риги некоторые письма являют, что москвичи Выборг осадили, но большие письма из Кролевца уверяют, что они из замка Нотенбурга из пушек вынув, тот порохом взорвать велели, и под Нарву пришли» 11).

20 января цесарский резидент при московском дворе Оттон-Антон Плейер писал в Вену:

«Что же касается предстоящей кампании, то к ней ведутся большие и усердные приготовления, например, со всей России собирают 15 тысяч корабельных плотников для постройки кораблей, как можно предполагать, на Ладоге и в Шлиссельбурге.

А значит, будут продолжать военные действия на воде и на суше тем настойчивее, что все помыслы направлены на Ниеншанц» 12).

21 января Петр пишет в Голландию вице-адмиралу Корнелиусу Крейсу 4 (который наймет там на русскую службу таких известных в будущем лиц, как, впоследствии, генерал-адмирал Андрей Остерман и капитаны Витус Беринг, Питер Бредаль, Петр Сиверс, Вейбрант Шельтинга), завершая письмо о взятии Нотэборга примечательными словами:

«Надеемся: что тот же Всемогущий доброе окончание подаст и несовершенный наш штандарт совершить благоволит 5» 13).

Около 30 января царь пишет думному дьяку Андрею Виниусу, ведавшему делами артиллерии, о скорейшей подготовке к будущей кампании, настрого (и, надо отдать царю должное, достаточно провидчески) приказывая, чтобы все к походу на Ниеншанц было в порядке:

«Все по указу немедленно отпускать, дабы зараз, без всякого опоздания сего зимнего пути, на место поставить, которое после и с великим трудом исправить будет невозможно... И не так, как ныне: хватились бомб, а их нет» 14).

Когда в апреле в Шлиссельбурге царь выяснит, что «тут великая недовозка есть», он, по свидетельству Плейера, сгоряча велит повесить Виниуса (правда, потом простит его, но Виниус навсегда впадет в немилость)...

«Февраля в 1 день Капитан пошел на Воронеж» 15) —

зафиксировал «Юрнал» бомбардирской роты гвардейского Преображенского полка, капитаном которой был царь.

О том же сообщает в Вену и резидент Плейер:

«Его Царское Величество в сопровождении польского посла г. фон Кенигсека и прусского резидента, вместе со знатными русскими господами и с немногими немецкими офицерами уехал еще перед масленицей в Воронеж на строительство кораблей, однако все говорят, что через 2 или 3 недели он снова будет здесь и, как гласит всеобщая молва, тогда отправится в поход на Ниеншанц и, как здесь давно уже надеются, действительно начнет кампанию в пасхальную неделю; будут приложены все усилия к тому, чтобы не задерживаться там долго, а употребить время на более значительные дела. При отъезде царя его фаворит Александр уехал в свою губернию в Ингерманландию и в Нотебург, чтобы тем временем привести там все необходимые приготовления к кампании» 16).

3 февраля Петр I пишет в Шлиссельбург Александру Меншикову из села Становая Слобода. Село это лежало на берегу озера, образованного перегороженной плотиною речкой Становая Ряса. Там, вокруг построенного ранее Путевого дворца, сооружена была крепостца (по письму Петра — «город») в усадьбе, подаренной царем позднее Меншикову.

Это письмо интересно для нас и перечнем участников действа, и их ясно читаемым отношением к адресату, и тем, что праздник этот — своего рода репетиция будущих торжеств по поводу наименования и освящения Санкт-Петербурга (о чем мы непременно вспомним еще в свое время):

«Мейн Герц.

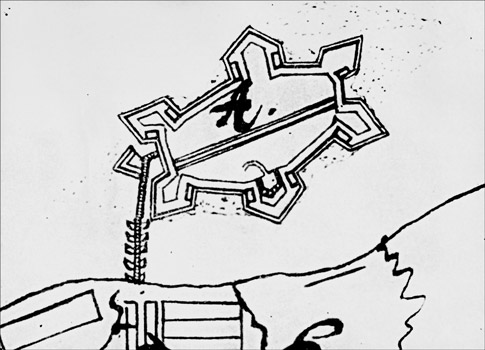

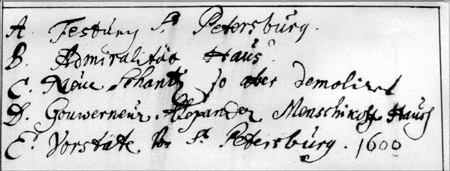

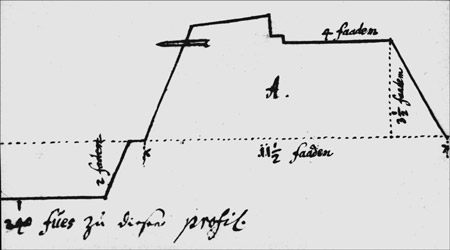

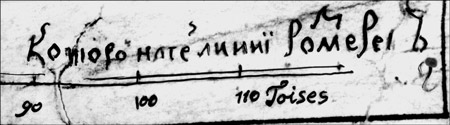

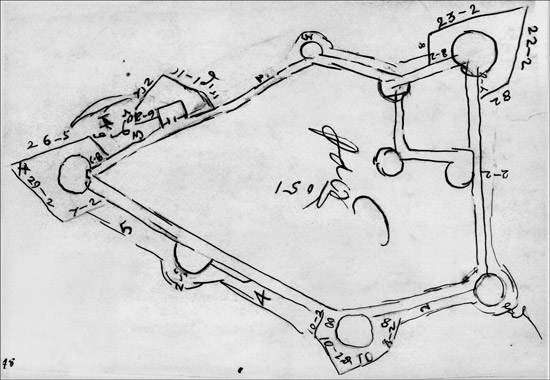

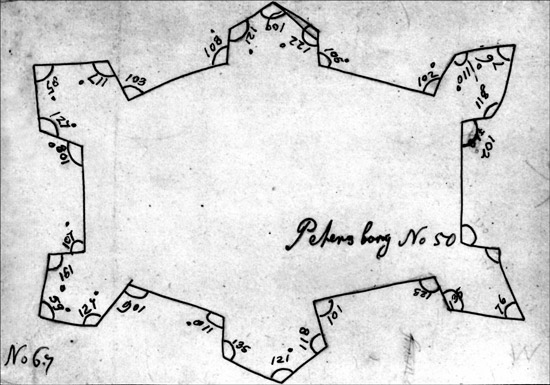

Мы по слову вашему здесь, слава Богу, веселились довольно, не оставя ни единого места. Город, по благословению Киевского 6, именовали 7 купно с болворками и воротами; о чем послал я чертеж при сем письме.

А при благословении пили: на 1 [воротах] вино, на 2 сек, на 3 ренское, на 4 пиво, на 5 мед, у ворот ренское; о чем довольно донесет доноситель сего письма. Все добро; только дай, дай, Боже! видеть вас в радости. Сам знаешь.

Из Оранибурха в 3 день февраля 1703. Последние ворота Воронежские свершили с великою радостию, поминая грядущие.

Извещение, иже быша на освящении сего града...»

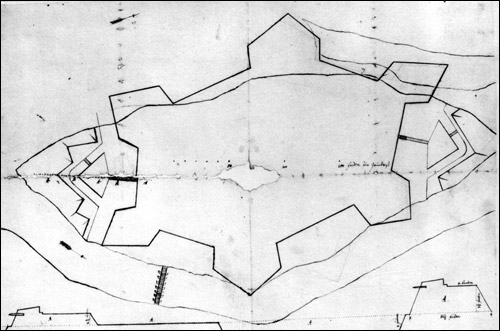

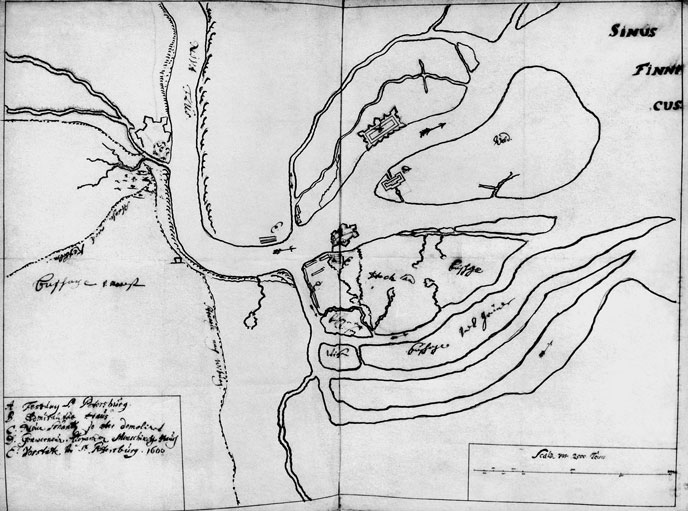

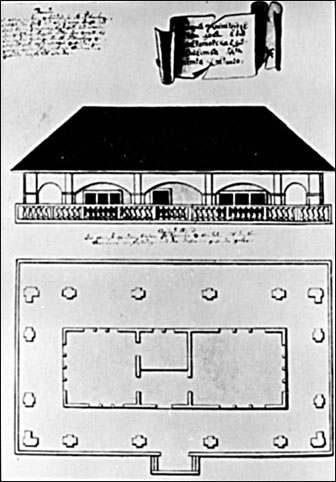

http://gorchev.lib.r...s/Plan_O_P1.gif

Петр I. Собственноручный план крепостцы Ораниенбург, посланный 3 февраля 1703 г. в письме к Александру Меншикову.

В следующем далее списке много кличек, носимых их владетелями в петровском Всепьянейшем и всешутейшем соборе; они приводятся в кавычках вместе с расшифровкой в квадратных скобках: состав пирующих любопытен и характерен для выбора царя.

«„Ианикий, митрополит Киевский и Гадицкий“ [глава Монастырского приказа Иван Алексеевич Мусин-Пушкин];

„Гедеон архидиакон“ [любимый шут царя князь Юрий Федорович Шаховской];

„Питирим протодиакон“ [царь Петр];

„Зосима протодиакон Казанский“ [князь Михаил Федорович Жировой-Засекин];

От сердца выпил я сего дня много рюмок. Ренне [полковник Карл-Эвальд фон Ренне];

Алексей [Петрович] Измайлов [стольник];

Георг Иоганн фон Кейзерлинг [чрезвычайный посланник прусского короля];

Великий царь, придя в сей замок фаворита,

Сегодня освятил Оранинбурга форт.

И молим Бога мы: пусть замок сей хранит он

И славою его весь мир пребудет горд 8.

Генрих Лефорт [Андрей Лефорт, сын покойного друга царя];

Ав[раам] Кинсиус [голландский купец] желает всяческого благополучия Ораниенбургу;

Кенигсек [Фридерик Эрнст фон, посланник короля Польши и курфюрста Саксонии] — верный слуга. Александр всегда справедлив;

Бялозор [Михаил Кшиштоф] Резидент Великого княжества Литовского [уполномоченный князя Огинского];

Генри Стейлс [купец-англичанин] желает всяческих успехов моему патрону и его Ораниен Бургу;

Иван [Андреевич]Толстой [азовский воевода];

Александр [Васильевич] Кикин [бомбардир-корабел, мачт-макер, то есть специалист по мачтовому делу];

Семен [Львович] Нарышкин [двоюродный брат царя];

Ипат [Калинович] Муханов „Мунгалка“[писарь бомбардирской роты];

„Ян Бас“ [корабел Иван Михайлович Головин];

Корнелий де Бруин [голландский писатель, путешественник и художник];

„Сват“ Петелин [Алексей Иванович, каптенармус бомбардирской роты];

„Казначей“ и „Стрелец“ [две неустановленные фигуры];

Князь „Муде“ Гагарин [Матвей Петрович, строитель канала Дон-Волга];

Еким Волков [любимый карло царя]» 17).

Скольких среди этих людей ждет смерть уже в этом, 1703-м г.

4 февраля царь указал адмиралтейцу Апраксину:

«Корабельное строение Ивана Татищева 9 ведать в приказе Адмиралтейских дел тебе, адмиралтейцу Федору Матвеевичу с товарищи, и тому корабельному строению народ и все то строение из Новгородского приказа в приказ Адмиралтейский тебе, адмиралтейцу Федору Матвеевичу с товарищи, посланы сим указом» 18).

5 февраля Петр I прибыл в Воронеж — и прибыл, судя по только что процитированному указу, не с одной лишь идеей концентрации всего корабельного дела в одних руках (в руках Апраксина), но и с мыслью о кардинальном укрупнении этого дела.

Начинается общение царя с адмиралтейцем Федором Апраксиным, результатом которого стал чрезвычайно важный документ.

О его находке и содержании питерский морской историк Павел Кротов пишет в «Истории судостроения» следующее:

«Петр I, по всей видимости, во время совещаний с Ф. М. Апраксиным в Воронеже в феврале—марте пришел к выводу о необходимости строительства на Балтике сразу же более сильного, чем определялось указом от 13 января 1703 года, флота. Вероятно, тогда и была выработана кораблестроительная программа (выделено мной. — А.Ш.), по которой начал целенаправленно создаваться Балтийский флот.

Программный документ строительства Балтийского флота обнаружен среди бумаг в кабинете Петра Великого: это лист (без датировки), на котором в столбец приведена в следующем порядке численность судов различных классов —

„12 кораблей, 10 шняв, 3 флейта, 6 буеров, 1 буерс, 6 шмак, 10 шкут, 10 галер“ (РГАДА, Кабинет Петра I. Ф. 9, отд. I, д. 6, л. 1069).

Это не просто судовой список, а именно программа строительства, так как, во-первых, такого в точности состава Балтийский флот никогда не имел, а во-вторых, ход его строительства показывает, что вплоть до ноября 1707 года оно шло как раз по этому плану, хотя уже с лета — осени 1703 года в дополнение к нему было развернуто большое строительство более мелких, чем галеры, гребно-парусных судов — скампавей и бригантин» 19).

6 февраля Меншиков приезжает в Шлиссельбург и 9 февраля пишет царю:

«До приезду моего в Шлюсельбурх у 5 паузков дны сделаны и бока стали обивать тотчас.

Еще 5 паузков заложа, я поеду на Олонец для осмотра вырубки лесов и чаю, что на Олонце заложу при себе шмак, тоже и на Сясю поеду немедленно...

Лес готовят непрестанно. По приезде на Олонец Ивана Яковлевича 10 олончане не таковы стали быть, какову отписку ко мне писали: стали быть смирны и во всем послушны.

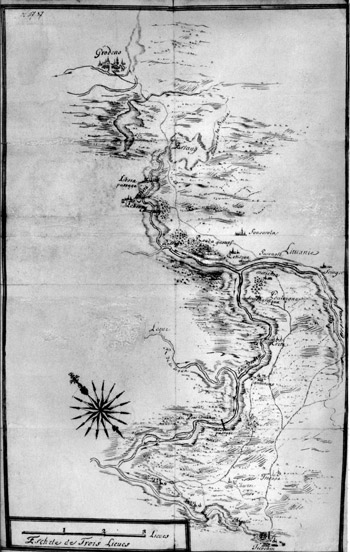

Михайло Щепотев 11 ходил к Канцам, взял в деревнях Шведов и Латышей 54 ч. да одного богатого мызника. Шведские драгуны выходили из Канец, но воротились без боя. Щепотев подошел на 100 сажен к Канцам, пальбы не было; наши зажгли в версте избу и множество собранного сена, чтобы выманить драгунов, но Шведы не выходили» 20).

Вскоре же Меншиков и оправился на речку Каному близ Свири, где будет заложена впоследствии так называемая Олонецкая верфь на Лодейной пристани.

А в Москве 9 февраля выходит пятый за этот год номер «Ведомостей». Он открывается таким сообщением:

«Из Олонца. Генваря в 23. В Олонецком уезде, в Файмогушской волости, в камне найдена медная руда, и той руды накопано с двести пуд. Да в том же Олонецком уезде, в Файмогушской волости, в каменной горе сыскана ж самородная медь и набрано ее многое число плитами, длиною по аршину, шириною по три четверти аршина и больше, толщиной в два вершка, весом по четыре и пять пуд. И по опытам, из той руды из самородной меди — медь самая добрая, красная» 21).

В этом же номере — вести из Ревеля, а через Ревель — и из Стокгольма о том, что московский царь вовсе не «разорил Орешек», а, направившись после взятия этой крепости в Новгород, оставил в ней 1 200 человек войска для ее обороны от шведов.

Неточности прежней информации начинают исправляться.

10 февраля Петр пишет Меншикову:

«По росписи твоей мало не все готово, только скудота в начальных людях и юлблоках; однако ж блоков на пять фрегат и на десять галиотов с Мухановым отпустим» 22).

15 февраля Меншиков прибывает на Сясьскую верфь из поездки на Каному.

16 февраля он вернулся с Сяси в Шлиссельбург.

Адмиралтеец Федор Апраксин отправил в этот день по указу царя от 4 февраля первую партию людей на Сясьскую верфь.

18 февраля Меншиков шлет царю отчет о поездке:

«Я ездил в Олонец и указ учинил: двух бурмистров за невысылку плотников бить на козле кнутом и сослать в Азов. А с Олонца для смотрения корабельного заводу был на Каноме. Имя Канома на реке на Свири, прозванием урочище Кама. Леса зело изрядные, не токмо что на шмаки, хотя и в 50 пушек на корабельное строение книсы [пни с толстым корнем] годятся, зело изрядные. Здесь всего вдоволь, есть и пить; только одного нет; если б не дело, уехал бы к вам: без вас зело скучно» 23).

19 февраля вышел шестой номер «Ведомостей».

В нем интересны вести об Орешке от 3 февраля из Лифляндии и Риги, в которых вновь опровергаются прежние неверные сведения о «разорении» Орешка:

«Из Лифляндии пишут... И то неправда писана, будто Орешек от них [москвичей] разорен, потому что в той крепости много людей они оставили со многими пушками, припасами воинскими и запасом» 24).

«Из Риги в нынешних листах пишут полученную весть из Ревеля, что царь московский Орешек крепко укрепил, и крепость во всем изрядно поправлять велел стены и башни, и с пушками 2 000 человек в крепости посадил, а 2 000 стоят при Лопи же. Дороговизна там в земле велика.

Остальные войска пошли в Новгород. Его царское величество, отпустя ратных людей осадных из Орешка, зело милосердно жаловал» 25).

Сведения об укреплении Шлисссельбурга подтверждает и такая — более поздняя, конечно, — запись в «Журнале или Поденной записке...» (первоначально — «Гистория Свейской войны») Макарова:

«По взятии той Шлюсенбургской крепости еще той же осенью оная укреплена новыми болверками кругом всего города, к которой работе приставлены были ради надзирания из знатных персон. А именно:

Адмирал и Канцлер Федор Алексеевич Головин.

Постельничий Гаврило Иванович Головкин.

Губернатор Александр Данилович Меншиков, которому сие Губернаторство дано при взятии Шлюсенбургской крепости.

Думный дворянин Никита [Моисеевич] Зотов.

Кравчий Кирило [Алексеевич] Нарышкин» 26).

Между прочим, опыт такого «надзирания» (и почти в том же составе, пополнив список лишь самим собой да Юрием Юрьевичем Трубецким взамен занятого делами Головина) царь Петр повторит и при сооружении Санктпетербургской крепости после ее заложения в мае этого года.

20 февраля адмиралтеец Федор Апраксин отправляет вторую партию людей из Воронежа на Сясьскую верфь.

21 февраля Апраксин шлет уехавшему на Дон из Воронежа царю отчет о своих посылках на Сясьскую верфь:

«По твоему государеву указу велено делать на корабли и на яхты, которые строят на реке Сясь, блоки и юнфоры. Для того дела отпустил я к милости твоей Тихона Лукина и велел ему о всем тебе, Государь, доложить. А о мастерстве его мастер подал свидетельство, что блокового и станового дела доволен, также и помпов делать умеет. Прикажи по милости своей ему немедленно ехать...» 27)

22 февраля генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев извещает царя о скором приезде посланника от князя Огинского из Польши, переговоры с которым будут идти уже после взятия Ниеншанца...

23 февраля Меншиков шлет царю из Шлиссельбурга любопытное письмо об условиях жизни на Неве этой зимою:

«А у нас в Шлюсельбурхе, милостию Божией, все здорово и твоим, государя моего, повелением все управляется. Только доношу: у нас морозы и снеги, и ветры великие; с великою трудностию из города выходим; против нашего воздуху у нас не так; у милости вашей тепло, а у нас превеликие морозы и великие ветры, и за ворота из города выходить невозможно...

Государь... поклонись от меня адмиралтейцу и другим, которые при милости твоей на Воронеже обретаются» 28).

25 февраля Меншиков в послании, характерном для его взаимоотношений с адресатом (оба — герои своего времени!), бранит Олонецкого коменданта и давнего сослуживца по бомбардирской роте Ивана Яковлева за неприсылку в Шлиссельбург карбасных мастеров, кузнецов, плотников и работников:

«Зело было я на милость вашу в высылке [их] великую надежду по вашему ко мне завещанию [обещанию] и люблению имел. Ныне уже ваше ко мне завещание так не состоялось и повеление мое не исполилось, как я у милости вашей был, многие мне отпуски на словах явили, а на деле ничего не предложили. Зело мне печально, что вы моего повеления не слушаете... и чините мне великую остановку.

Я о сем удивляюсь милости вашей, что мне так чините! Я на вас надеюсь, как на себя, вы, мои секретные друзья и любимые мною, не так поступаете, как мне угодно, и волю мою не творите... Впредь таких подзирательных слогов не обучайтесь ко мне писать, но тщитесь наше повеление исполнить...» 29)

26 февраля Федор Апраксин пишет из Воронежа судье Адмиралтейского приказа Григорию Племянникову:

«Сего февраля в 16 день и в 20 числах по именному указу Великого государя посланы с Воронежа из приказа Адмиралтейских дел на Сясьское устье офицеры[-англичане]: комендор Питер Лобек да поручик Идверт Лаин [Эдвард Лейн], штюрманов один, боцманов 3, боцманматов 9, матросов иноземцев 14 да русских 77, да с ними же посланы корабельные припасы всякие, блоки, юнфоры, фонари, часы песочные, компасы и проч. И как те офицеры с припасами к Москве придут... вели те припасы посылать с теми же офицеры и матросы на Сясьское устье без всякого замедления» 30).

Разумеется, большинство отсылаемых «на Сясьское устье» корабелов, морских офицеров и матросов, а также припасов будет вскоре же отправлено на новую Олонецкую верфь. Но пока ее не существует — и речь в переписке адмиралтейских служителей идет о верфи Сясьской.

28 февраля Шереметев писал царю Петру (еще из Москвы) о том, что по пути в Шлиссельбург заедет во Псков.

Письмо это любопытно тем, что в нем фельдмаршал обрисовывает целый спектр проблем, с которыми связана подготовка к предстоящему походу, а потому стоит его привести тут:

«К тому надлежащему походу что надобно пушек и всяких алтилерийских припасов и провиянту, и водных судов, о том я не сведом. Изволил ты сам мне сказать, будучи под Шлюсенбурхом, что изволишь Брюсу 12 приказать и как то надлежит, все изготовить, и для того был взят генерал Брюс и Гошка 13, а для запасов Емельян Украинцев 14; и я в том имею надежду, что вышепомянутое все будет управлено...

А без денег мне никакими мерами пробыть невозможно.

Нужные расходы: в алтилерию покупать железо, сталь; работникам, кузнецам, столярам, малярам и всяким работным людям поденный корм, угодья и всякие вседневные расходы; приезжим из за рубежа поденной же корм; взятому полону корм и на платье; прогонные деньги; на полковые обрядки, как телеги, хомуты, сани, косы, топоры; на барабаны, на кожи барабанные и на иные всякие полковые припасы; ныне же вновь делают медные трубки, в чем гранодиры фитиль носят, багинеты [штыки] кривые...» 31)

1 марта Александр Меншиков шлет царю из Шлиссельбурга ответ на его письмо о «наименовании» Ораниенбурга, сообщая и тут интересные подробности о жизни в Шлиссельбурге той поры и условиях нелегкого для непривычного человека зимования в суровом климате Приневья:

«Благодарствую вашей милости за наименование города и за то, что веселились в дому моем. Письмо от тебя, милостивого моего государя, прочел и, слышав от доносителя... веселился в Шлютельбурхе. Чертеж с наречением града и... писание Киевского и других видел...

А у нас, милостию Божьей, в городе все здорово...

Алтилерия к нам привезена в целости, только не довезено 6 пушек и те, сказывают, в близости; обручи с кругами все привезены, также и шерсть из Ладоги возят не по-большому, для того, в подводах чинится умедление...

10 паузков заложены все, и дны сделаны, и кривули поставлены: только за великими морозами огибать бока невозможно, а как погода будет добрее, будем огибать; и чаю, что вскоре сделаны будут.

А что милости твоей доносили и сказывали на Москве, что де лодки вытащены на берег, что вытащили 8, и другие 10; а по осмотрению моему явились на берегу только 3 лодки, а другие лодки не так, что на воде, и в воде все, и в них намерзло льду, и стояли по разным местам, от города в версте и больше. И по приказу моему, вырубя, вытащили на берег десятка с четыре и больше, а остальные, которые остались за рекою Черною, сыскав, прикажу таскать на берег, а как будет тепло, станем чинить.

А у нас здесь превеликие морозы и жестокие ветры, и из города с великою нуждою за ворота выходим, а иное и вытить не можно. А в хоромах, где живем, от великих морозов и превеликих бурь и ветров и от частого снегу с великою трудностью пребываем. А за жестокими ветрами и за погодою сию почту два дня не пущали, для того из города не выходили, и город был заперт и снегу выпало на два аршина» 32).

В тот же день Меншиков диктует (сам он ни одного послания никому своею рукою не написал; ему принадлежат только подписи под ними) письмо Олонецкому коменданту Ивану Яковлеву, благодаря за высылку плотников и работников (тот прореагировал на строгое внушение своего поручика от 25 февраля):

«...И за то ваше ко мне исправление любезный поклон вашей милости отсылаю и за свое здоровье по чарке горелки кушать повелеваю» 33).

Около 3 марта произошел инцидент с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым, о котором историк Николай Павленко пишет в книге «Птенцы гнезда Петрова»:

«На пути из Москвы к театру военных действий с Шереметевым приключилось дорожное происшествие, красочно описанное им в цидулке к Федору Алексеевичу Головину...»

Вот фрагменты этого письма:

«...А мне внезапная было смерть учинилась.

Наехал я в Твери на матросов — едут с Воронежа 15. Извощик мой, который ехал у меня напереди, стал кричать, чтоб они уступили дорогу, и один матрос извощика дубиною начал бить.

А я послал ему денщика разговаривать. Вижю, что все пьяни. И они начали бить и стрелять. И пришли к моим саням, и меня из саней тащили. И я им сказывался, какой я человек. И один из них называл меня гунсхватом 16 и шельмой. И стрелял мне в груди ис пистоля... Явное милосердие Божие к мне явилось: без покаяния души не выняху грешныи — или пыжом была набита?

Отроду такого страху над собою не видел, где ни обретался против неприятеля. А ехал безлюдно, только четыре человека денщиков и четыре извощика...

А русские, которые с ними были, матросы и извощики, никто не вступился. А я им кричал, что вас перевешают, если вы меня дадите убить...

Сие истинно пишю, безо всякого притворства. А что лаен и руган и рубаху на мне драли — о том не упоминаю» 34).

Комментарий Павленко:

«Кто-то из корреспондентов Петра — может быть, тот же Ф[едор] А[лексеевич] Головин — известил его о случившемся. В письме Петра к фельдмаршалу есть такие слова:

„Слышал я, что некоторое зло учинил вам некоторой матрос, а кто именно и как было — не ведаю. Изволь меня о том уведомить“ 35).

Не подлежит сомнению, что Петр имел в виду случай, о котором шла речь выше. Письмо царь отправил из Шлиссельбурга 20 марта 1703 г.» 36).

6 марта канцлер Головин издал указ о группе художников-граверов и печатников, впоследствии получившей наименование Походной гравировальной мастерской 1703–1704 гг.:

«В нынешнем 1703-м году марта в 6-м числе по указу великого государя и по приказу боярина Феодора Алексеевича Головина с товарыщи велено послать из Оружейнык палаты в Шлюссельбург грыдорованного [гравировального] дела мастера Петра Пикарда 17, да с ним того же дела ученика Петра Бунина для грыдорования всяких во прилучении его, великого государя, дел» 37).

Тогда же Петру Бунину выдается «жалованья на подъем 2 рубля с роспискою».

10 марта из Воронежа в Москву вернулся царь Петр — и в тот же день отправил в Шлиссельбург обоз, с которым повезли на Неву царевича Алексея.

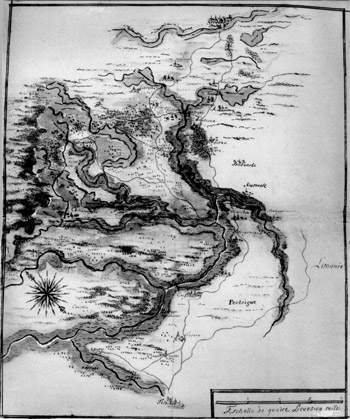

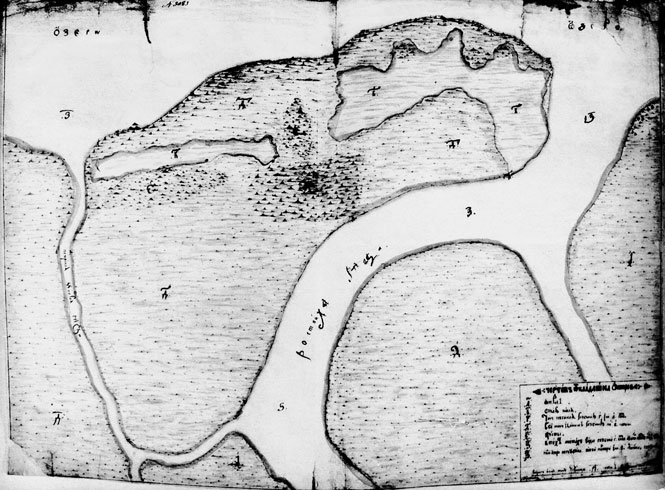

Около 10 марта Меншиков завершает военный поход по Неве и Карельскому перешейку — и доносит о нем царю (в позднем списке этого письма ошибка: надо «12-го дня», а не «21-го»:

«Марта 21-го дня нынешнего 1703 года писал к великому государю Шлютельбургский губернатор Александр Данилович Меншиков, что он по его, великого государя, указу посылал из полку своего в неприятельскую Свейскую землю к Канцам ратных людей для воинского промыслу. И у Канец на отводном карауле взяв в полон капрала, шли в те места, в которых стояли неприятельские два полка, драгунский да рейтарский.

И шли из города три дни до деревни, именуемой Тягола, которая стоит у озера Волоколамского 18; расстоянием та деревня от Шлютенбурха 95 верст, а от Корелы 36 верст. И в том походе многих неприятельских людей побрали.

А до того урочища был он, губернатор, сам. А с того урочища — до мызы Ралгулы 19, и в той мызе побили неприятельских драгунов человек с 200. Да из той же мызы посылан Иван Бахметев с низовыми ратными людьми до мызы Келва.

И в вышепомянутых походах взяли в плен капитана Паткуля — того Паткуля, которой был в Москве 20, племянника, — порутчика, двух прапорщиков, двух торговых иноземцев, двух капралов, 8 человек драгунов, барабанщика, 3 барабана, капитанского человека, мызникова прикащика. А Швецкие начальные люди и драгуны, которые стояли в вышепомянутых мызах на станции, побежали в Корелу, и на побеге многих неприятельских начальных людей и драгунов побили.

И в вышепомянутых мызах те ратные люди зело довольно лошадей и скотины, и запасов побрали, елико могли везть, а остальной, который за их удовольствием остался, хлеб в житницах пожгли. А мызы и кирки, и деревни все целы, не сжены.

А кроме вышепомянутых взятых людей Шведов, Латышей мужеска и женскова полу в полон взято с 2 000 человек, и купить было в Шлютенбурхе некому. И повезли полон продавать в Ладогу. И те полоненные Шведы посланы к Москве.

А великого государя ратные люди, милостью Божией, все в целости» 38).

Надо, правда, заметить, что в десятом номере «Ведомостей» за 1703 г., от 22 марта, поместили известие об этом походе, помеченное 19-м марта, которое было и немногословнее и скромнее:

«Из Шлютенбурга. Господин губернатор ходил в неприятельские мызы, отстоящие от Шлютенбурга на 95 верст, а от Корелы 36. И там победу одержал над неприятелем изрядну, в разных мызах побито с 200 человек неприятельских людей. Да в полон взято 21 человек офицеров, а кроме того простых шведов мужеска полу и женска 1200 в полон же взято, и на побеге их побито довольно, а наши ратные люди лошадьми, скотиною и запасами вельми удоволились, и остальные запасы пожгли, а сами за Божиею помощью в целости» 39).

15 марта царь, побеседовав накануне с прибывшим французским посланником Жан-Казимиром де Балюзом, приказал выдать Походной гравировальной мастерской восемь подвод, три медные доски, крепкую водку для травления меди, свечи, смолу, кисти и гвозди.

«Против 15 Капитан пошел с Москвы в Шлиссенбурх» 40), —

эта запись в бомбардирском «Юрнале» означала, что в ночь с 15 на 16 марта царь Петр с сопровождающими лицами покинул Москву, и тем самым начался долгожданный поход 1703 г. на Ниеншанц.

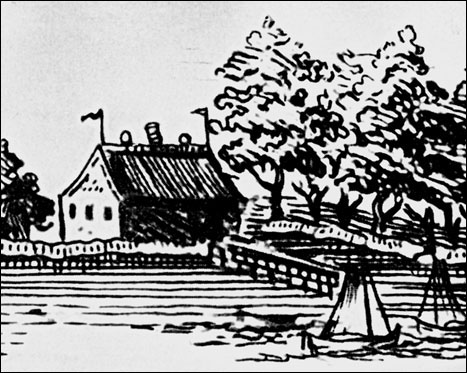

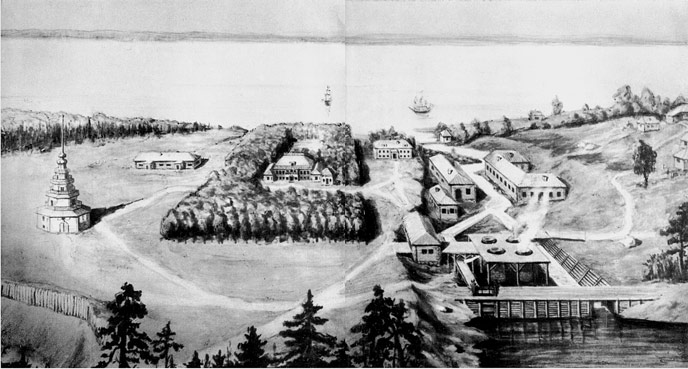

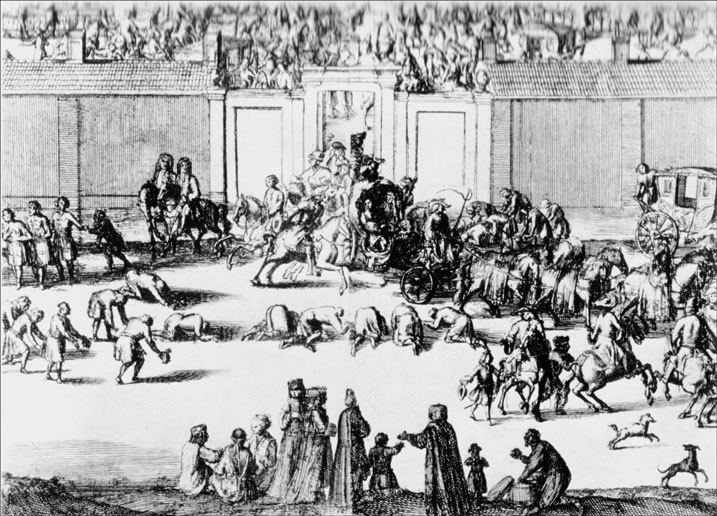

Адриан Схонебек и ученики. Фрагмент офорта 1705 г. «Усадьба Федора Алексеевича Головина». Некоторые исследователи полагают, что эта сцена воспроизводит отъезд царя Петра I на Ингерманландский фронт 16 марта 1703 г. Правда, погода на офорте не совсем мартовская.

_______________

1 Вероятно, еще до отъезда Петра в Архангельск.

2 В этом, видимо, и была суть конфликта Окулова с воеводой.

3 Уже строившимся с прошлого года на Сясьской верфи.

4 Немногие знают, что Корнелиуса Крейса, родившегося 4 июня 1657 г. в норвежском городе Ставангере, откуда он пошел на службу в голландский, а затем и в русский флоты, в юности звали Ниельсом Улюфсеном, или Нильсом Ольсеном.

5 Выделено мной; Петр имеет в виду, что в лапах и на крыльях у российского орла с царского штандарта были карты трех морей: Белого, Азовского и Каспийского, а теперь, с ожидаемым взятием Ниеншанца, прибавится и Балтийское: это и было символично совершено во время фейерверка 1 января 1704 г. в Москве.

6 Расшифровка прозвищ — ниже.

7 Крепостца получила имя Ораниенбурга: имя, которое Меншиков частично повторит и в наименовании Ораниенбаума, пригороде будущего Питера; ныне Ораниенбург — это город Чаплыгин Липецкой области.

8 Перевод стихов Кейзерлинга — мой. — А.Ш.

9 Шести фрегатов, строившихся на Сясьской верфи.

10 То есть Ивана Яковлевича Яковлева, бомбардира и Олонецкого коменданта.

11 Михайла Иванович Щепотев, урядник бомбардирской роты, строитель «Государевой дороги».

12 Якову Вилимовичу Брюсу, новгородскому губернатору, ведавшему и артиллерийскими делами.

13 Артиллерийский полковник Иоганн Гошке.

14 Думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев.

15 Судя по всему, это была партия Лобека и Лейна, отправленная Апраксиным 20 февраля из Воронежа.

16 От нем. «Hundsfott» — «каналья».

17 То есть приехавшего в Москву в конце 1702 г. голландского гравера Питера Пикарта, пасынка работавшего в Оружейной палате гравера Адриана Схонебека.

18 Видимо, это — деревня Тайпола, она же — Волочек Сванский по Окладной книге 1500 г., в которой, впрочем, есть и деревня Тенгола, неизвестно где находившаяся; Тайпола стояла у Сувантского, ныне — Суходольского озера.

19 А это, вероятно, деревня Раутис неподалеку от Тайпалы, но, может быть, и Рагола из Окладной книги 1500 г. с неустановленным местоположением.

20 То есть Иоганна Рейнгольда фон Паткуля.

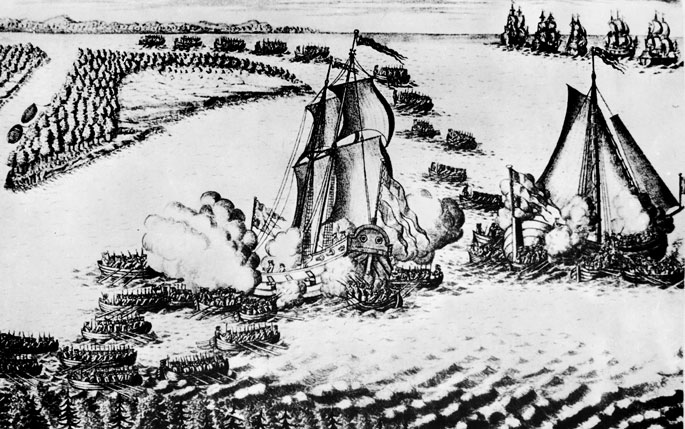

II. Поход на Ниеншанц

Резидент Плейер сообщал 18 марта в Вену:

«10 марта Его Царское Величество возвратился из Воронежа, пробыл здесь только 8 дней и после этого уехал в Новгород, а оттуда в Нотебург, куда ежедневно прибывают отсюда, из Воронежа и из Казани 100 завербованных русских матросов, вместе с которыми должны служить и немцы...

Сегодня вслед за царем отправляется первый министр 1» 41).

С отъездом царя в поход связана одна любопытная история.

17 марта Петр писал в Москву Федору Апраксину:

«Min her Admiraliteic Her.

Я как поехал от вас не знаю: понеже был зело удоволен Бахусовым даром; того для всех прошу: если какую кому нанес досаду, прощения, а паче от тех, которые при прощании были; да и не памятует всяк сей случай.

Что же о здешнем, извествую, что на дороге вчерась, не доезжая Валдай, получил какую радостную ведомость от господина поручика нашего 2; ...самое то письмо, ради уверения, посылаю к вашей милости, прося, дабы ваша милость их величеству 3 и прочим господам сие объявити изволил...» 42)

Тут надо пояснить: на прощальном пиршестве в московском доме Апраксина царь, судя по письму Балюза, отправленному в Париж 28 ноября, разгневанный на резидента Голландских Штатов в России Генриха (москвичи звали его Андреем Яковлевичем) ван дер Гульста, «выразил свое раздражение ударом кулака и несколькими ударами шпаги плашмя» 43).

Это косвенно подтверждает и ответное послание Федора Апраксина царю от 24 марта:

«Сего марта в 20 день... получил я от тебя, государя, письмо милостивое, в котором изволил написать, упоминая отшествие твое от нас...

Того ж дни был я в Немецкой слободе, призвав конпанию нашю на двор к господину Любсу 4; при том был господин Кенихсек 5 и господин Кейзерлин 6: и, благодаря Бога за твое, государево, здоровье и трудителей твоих, веселились.

И отозвав господина ван-дер-Гульста 7 и других, кои при отъезде твоем были, сказал им милость твою, что изволил ко мне писать, милосердуя, чтоб оставили, кому какая аще и противность нанесена... а они сказывают, что тово часу не все помнят.

И сего, государь, господин ван-дер-Гульст и другие нашей кунпании были у меня и вручили письма с прошением, чтоб послать до милости твоей...» 44)

* * *

«В 19 день [апреля царь] приехал в Шлюсенбурх» 45), —

засвидетельствовал «Юрнал» бомбардирской роты...

В тот же день Петр послал письмо Шереметеву:

«Min Her. Как сие вам вручится, изволь немедленно, как возможно, прислать сюда мастера, который затрубливает запалы у пушек 8 и со всею снастью, о чем и паки, повторяя, прошу, а для сего послал я денщика своего Прошку 9...»

А Меншиков продиктовал командирскую приписку:

«Низовые полки извольте отпустить сюда все, чтобы они стали здесь в 13 день апреля, а суда им готовы; здесь им дело не малое, о чем сам вам доложу, как увижусь» 46).

Вслед за тем Меншиков, видимо, сразу отправился с инспекционной поездкой на Свирь на Олонецкую верфь.

Вероятно, в тот же самый день Петр послал в Москву раздраженное письмо «князю-кесарю» Федору Юрьевичу Ромодановскому:

«Siir. Извествую, что здесь великая недовозка алтилерии есть: чему посылаем роспись, из которых самых нужных не довезено 3033 бонбов 3-х пудовых, трубок 7978, дроби и фитилю ни фунта, лопаток и кирок железных самое малое число; а паче всего мастер, который затрублевает запалы у пушек [Филипп Шпекла] по сей час не прислан, отчего прошлогодские пушки ни одна в походе не годна будет, без чего и начинать нельзя; о чем я сам многожды говорил Виниусу, который отпотчивал меня Московским тотчасом. О чем изволь его допросить: для чего так делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже? Изволь, как можно исправлять...

Из аптеки ни золотника лекарств не прислано (того для принуждены будем мы тех лечить, которые то презирают). Изволь, не мешкав, прислать, также по сей росписи дополнить; да прикажи всех лекарей, которые ныне приехали вновь, также и старые, кои без дела, прислать к нам не медля» 47).

Письмо это станет причиной многодневного расследования, которое князь Федор Юрьевич проведет в подведомственном ему недоброй и страшной славы Преображенском приказе, чинившем дознания по «слову и делу» государеву.

Уже 20 марта Петр более спокойным и деловитым тоном пишет Шереметеву:

«Здесь, слава Богу, все готово и слишком трудами начальника здешнего 10 к вашему приезду и будущему начинанию» 48).

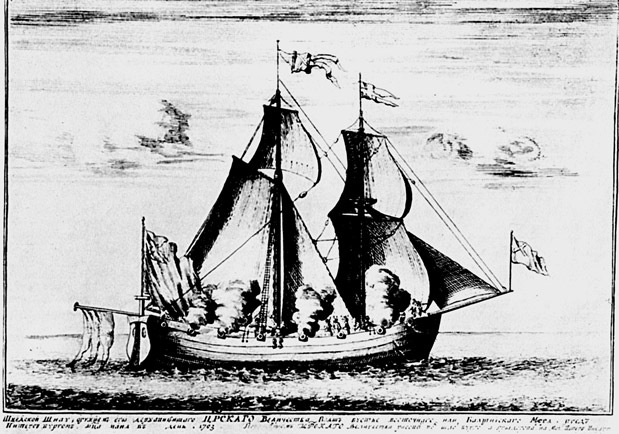

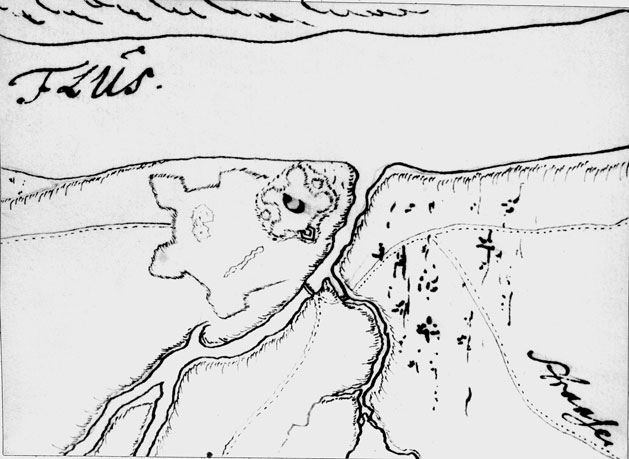

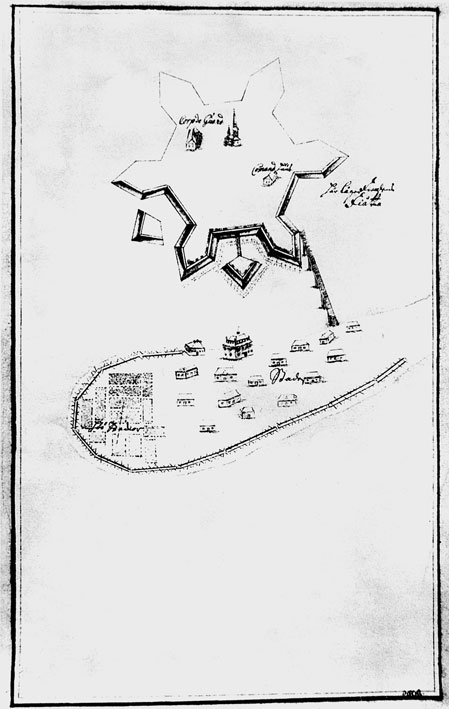

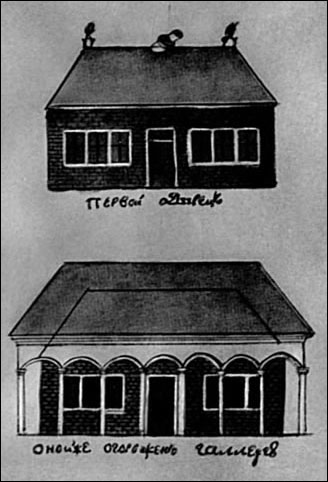

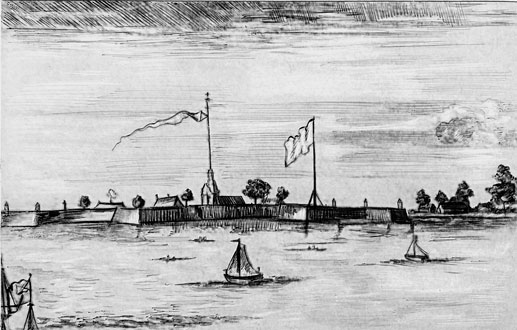

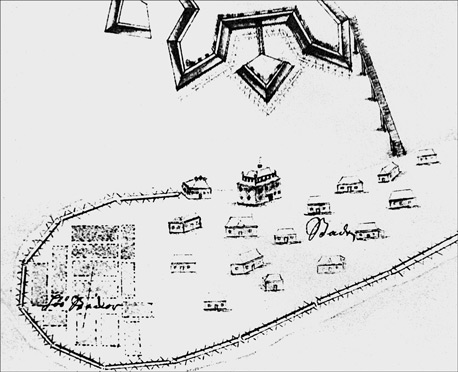

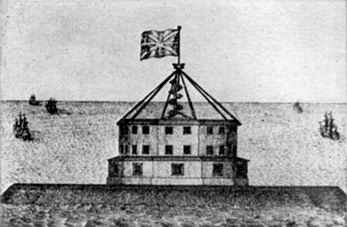

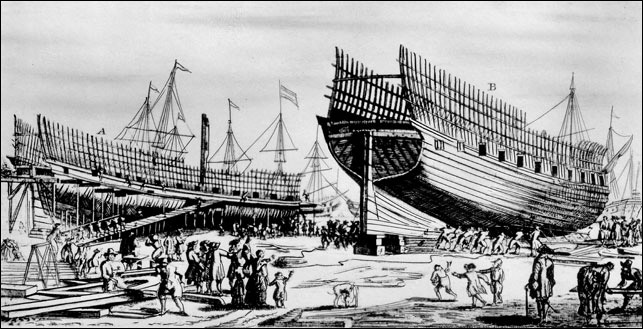

Мастерская Петера Пикарта. Иллюстрация к книге «Новое голландское корабельное строение» К. Алларда. 1709.

22 марта Шереметев выступил из Пскова, направляясь к Шлиссельбургу через Новгород.

Царь в этот день пишет в Ладогу тамошнему воеводе Петру Апраксину, приказывая немедленно вынуть из воды, починить и проконопатить суда, необходимые к походу.

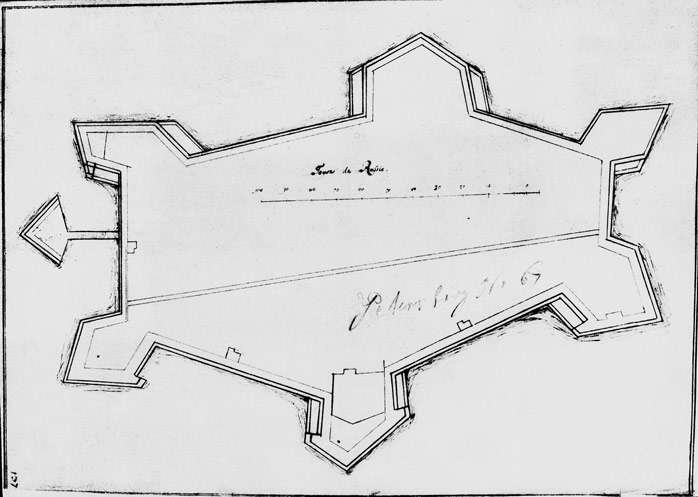

24 марта состоялось событие, о котором в «Книге корабельного строения на Олонецкой верфи» записано:

«В нынешнем 1703 году марта в 24 по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича Всея великия и малыя и белыя России самодержца по приказу губернатора Александра Даниловича Меншикова заложены суда на реке Свири на Олонецком верфу — карабль Штандарт... Галиот Почт... буер Вельком званием флейт... буер Бир Драгерс... буер Веин Драгор... буер Зав Драгаль... буер Зов Драгаль... шмак Корн Шхерн... шмак Гут Драгор... Галиот Соль» 49).

Об этом событии Павел Кротов пишет в «Истории судостроения»:

«С основанием Олонецкой верфи сразу начали строить 28-пушечный фрегат, получивший при спуске на воду название „Штандарт“, и четыре буера, носившие впоследствии шуточные голландские названия „Бир-драгер“ (разносчик пива), „Вейн-драгер“ (виночерпий), „Гельд-сак“ (денежный мешок) и „Соут-драгель“ (возчик соли). Тогда же... заложили флейт, названный при спуске на воду „Вельком“ (добро пожаловать) в честь приехавшего в тот день на верфь А[лександра] Д[аниловича] Меншикова, шмаки „Гут-драгер“ (доброноситель), „Корн-шхерн“ (сжатый хлеб) и не указанные в программе февраля—марта 1703 года галиоты „Соль“, „Курьер“ и почт-галиот.

На Сяси в марте—апреле 1703 года начали строить шесть шмаков, несколько позднее флейт „Патриарх“ и буеры „Люстих“ (веселый) и „Ик гебе гевест“ (я владею провинцией).

Так начиналось строительство Балтийского флота России» 50).

В этот же день Походная гравировальная мастерская, получив все подъемные, выехала в Шлиссельбург, о чем Владимир Макаров пишет в статье «Из истории Петровской гравюры»:

«Пикарт и Бунин выехали из Москвы 24 марта 1703 г.

Путь их лежал через Тверь и Новгород» 51).

25 марта Шереметев, между прочим, пишет царю:

«Суда, которые по твоему указу делают на Поле [Пале] реке, на которых быть трем полкам низовым на озере Ладожском для промыслу в Кореле... делают. И послал ко мне строитель тех судов, Трофим Киселев, на то строение [просьбу] о деньгах; и я, заняв в Новегороде 2 000 рублев, послал...

Другие струги, которые на Луге реке делают, и я об них приказал Якову Брюсу всякими мерами спешить; и велел я Андрею Шарфу, который стоит с полком у того урочища для провиантов, чтоб он чинил всяческое вспоможение в работе тех стругов» 52).

А царь в тот же день отдал приказ стоявшему в Новгороде генералу Аниките Ивановичу Репнину:

«Мин Хер Генерал. Изволь, ваша милость, со всеми полками быть сюда в конце Фоминой недели 11 непременно; и буде подводы будут довольно, чтоб печеного хлеба взять на две недели» 53).

28 марта, в Пасху, Шереметев писал царю:

«Денщика твоего Прокофья того ж часу с письмом отпустил во Псков для того мастера, о котором ты изволил, государь, писать, и велел тотчас к тебе, государю, отвесть со снастьми, какие у него есть 12» 54).

31 марта Петр приказывает Петру Апраксину:

«Her Воевода. как сие письмо получишь, пришли немедленно нижеписанные полки (ради грузки и прочих нужд): Купоров 13, Бильсов 14, Стрекалов 15, и отпусти их так, чтоб им уж не ходить на Ладогу для приготовления, но отсюдова и в поход, при которых было бы и хлеба на две недели до походу» 55).

В тот же день и Меншиков шлет приказ Ивану Яковлеву:

«Для литья пушек и иных припасов, о коих тебе в Шлютенбурхе приказал сделать, и для осмотрения того всего и для отдачи денег посылай неотменно Кузьму Хрисанфова... и вели те бомбы и пушки присылать неоплошно вешним водным путем вскоре» 56).

В начале апреля Походная гравировальная мастерская в составе Питера Пикарта и Павла Бунина прибыла из Москвы в Шлиссельбург...

1 апреля Петру на его письмо ответил Шереметев из Новгорода, который поразил царя своей просьбой — «прислать указ» о надобности выступления в поход к Шлиссельбургу. Помимо того, фельдмаршал писал о готовности трехсот судов на реке Пале к 17 апреля и наличии у него пяти полков: Тихона Гундертмарка (состоявшего вообще-то в дивизии Петра Апраксина), подполковника Кара (имя его я установить не смог), Федота Толбухина, Андрея Шарфа и бывшего Тыртовского полка...

Писал в этот день царю и генерал Аникита Репнин:

«По твоему, государь, указу с полками во всякой готовности... И господина генерала маеора [Ивана Ивановича Чамберса] с его командою и своих несколько отпущу конечно апреля в 4 день. И сам побреду наспех...» 57)

«Апреля во 2 день. Адмирал приехал» 58) —

запись в «Юрнале» означала: в Шлиссельбург прибыл генерал-адмирал Головин...

Петр Апраксин отвечал в этот день царю на его приказ:

«По указу твоему полки Куперов, Бильсов и Стрекалова пришлю тотчас; хлеба на 2 недели несут на себе; а подвод негде взять за 100 верст. Осталось у меня 3 полка солдатских; больных много; здоровых всего с 2 000. Не кем исправить суда» 59).

4 апреля царь одобрил намерение Петра Апраксина о посылке самим им намеченных полков:

«Зело они нужны здесь. Работных тысячи полторы возьми для судовой починки, а в подводах, чаю, нужды не будет и алтилерии здесь полевой довольно и прочих припасов» 60).

4 же апреля Преображенский и Семеновский гвардейские полки выступили в поход из Новгорода к Ладоге, о чем Аникита Репнин докладывал царю из Новгорода:

«Сего числа отпустил к Ладоге с генералом маеором Чамберсом полки Преображенский с Семеновским, Горданов 16, Гулицов 17 и утром рано пойду сам и с собою возьму три полка: Дедютов 18, Дромонтов 19 и Буковина 20, а остальные полки будут скоро с генералом маеором [Александром] Шарфом» 61).

Вскоре Репнин, однако, несколько изменит режим выхода полков.

Александр Меншиков в тот же день выслал из Шлиссельбурга Ивану Яковлеву письмо, достаточно ясно свидетельствующее, между прочим, о трудностях в Озерном крае с набором рабочей силы во все первые годы существования корабельных верфей и, позднее, сактпетербургского строительства:

«По двум вашим отпискам у олонецких стрельцов, у Игнатия Бурного, Алексея Мелентьева, принято в Шлюсенбурх работников на лицо 222 человека и против отписок ваших не явилось 154 человека, в том числе в отпуску 28, больных осталось на судне 22, умерших 1, с дороги бежало 103 человека...

Прикажите для тех беглых работников в поиск послать нарочно наскоро, и сыскав, пришлите ко мне в Шлютельбурх за крепким караулом, а иных у себя оставьте, и кого пошлете ко мне, пишите» 62).

5 апреля Петр Апраксин отпустил в поход к Шлиссельбургу полки Бильса, Купера и Стрекалова.

6 апреля Петр I нетерпеливо пишет генерал-фельдмаршалу Шереметеву, отвечая на его первоапрельскую просьбу прислать приказ о выступлении в поход:

«По самой первой воде всем быть, не мешкав, обоим полкам сюда... Здесь, за помощию Божией, все готово, и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после...

Зело дивно, что так долго малые суда делают, знать, что не радеют... Пушкарям здесь зело нужно, изволь изо Пскова треть прислать, сколько возможно скорее» 63).

В этот день в Москве Федор Юрьевич Ромодановский начинает в Преображенском приказе строгий розыск над дьяком Андреем Виниусом, доктором Иоганном фон Термонтом, аптекарями Иваном Левкиным, Кристианом Эхлером и Петром Пилем, полковником Иоганном Гошке и артиллерийским дьяком Ларионом Протасьевым, а также другими лицами по поводу недовозки артиллерии и недопоставки медикаментов и лекарей в Шлиссельбург.

Петр Апраксин шлет в этот день царю письмо о сооружении стругов, а в его росписи судам значится, что сделано было «стругов больших, плоскодонных и остродонных, карбасов, полукарбасов, лодок и водовиков, яхт, стружков малых с чуланом [кормовой надстройкой], лодок с балясами, паромов, стружков казачьих, судно малое государя царевича и бот Швецкий — всего 359 судов. Да ветхих 147 судов» 64).

А Яков Вилимович Брюс тогда же пишет царю о сборе 808 вместо намеченных 800 подвод для гвардейских полков:

«Пошли... отсель те полки сухим путем апреля 4-го числа. А водою запас и больные пойдут сего числа» 65).

В тот день по Волхову в Шлиссельбург отправили на стругах двухнедельный запас хлеба для армии.

7 апреля из Новгорода вышли в поход на Ниеншанц пять полков генеральства Аникиты Репнина: полковников фон Буковена, Гордона, Гулица, Дедюта и не упоминавшегося ранее полковника Дениса Девгерина.

8 апреля генерал Аникита Репнин сообщает с похода царю Петру в Шлиссельбург:

«По указу твоему сего месяца апреля в 4-ый день отпустили из Нова города генерала маеора Чамберса с Преображенским и Семеновским полками на подводах, а подводы, государь, по указу твоему давал им губернатор Брюс. Да им же дано 12 стругов для нынешнего нужного пути под запас, и велел итти немедленно...

Вчерашнего дни отпустил Генеральства своего пять полков, Гордонов, Гулицов, Дедютов, Девгеринов, Буковенов берегом с котомками, а подвод им не дано для того, что более нет. А достальные, государь, полки отпущу також конечно ныне и, отпустя их, сам поеду, а скорее того истинно собраться было невозможно» 66).

9 апреля в Шлиссельбурге, переплывая через Неву, утонул доктор Готфрид Клемм — данцигский немец на русской службе, бывший лейб-медик при царевиче Алексее.

Федор Ромодановский шлет в этот день из Москвы в Шлиссельбург лекарства с аптекарем Иваном Левкиным.

10 апреля царь Петр сообщает из Шлиссельбурга в Москву «военному министру» Тихону Никитичу Стрешневу:

«Min Her. Ныне у нас нещастливый случай нам зело печальным учинился: вчерашнего дня доктор Лейм [Клемм], едучи чрез реку, утонул. Того для нужен доктор; как возможно нам скорее пришлите Быдлу 21 с провожатым, который бы понуждал [помогал] в дороге, также и Термонта 22, хотя и не скоро, только б конечно ехал, также лекаря Яна Говия 23 и иных, которые без дела там или не у дела нужнова» 67).

О том же Петр извещает и Эндрю Стейлса, прося его приискать замену в Лондоне через брата.

Генерал-майор Иван Чамберс пишет царю в тот день с пути, живописуя будни пешего похода своей армии:

«Сего апреля 9 числа солдата Ивана Турченина 24 с письмом встретил я, не доходя деревни Тушина Острова 25, и того ж числа с Преображенским полком [через] болоты перебрался с великим трудом.

Апреля ж, государь, 10 числа пришел с полком к реке Тигати 26, и на той реке перевозу нет, и я велел плоты делать и, чаю... что, сделав плоты, переберусь через реку с полком того ж числа... А князь Михаил Михайлович [Голицын] идет с Семеновским полком позади Преображенского полку в близости.

А дорогою, государь, идти нам зело трудно, потому что воды и грязи великие, однако ж, с Божией помощью, пойду, сколь скоро могу» 68).

Князь Федор Ромодановский шлет в этот день из Москвы в Шлиссельбург недостающие артиллерийские припасы.

11 апреля — конец Фоминой недели.

В Шлиссельбурге — событие, отмеченное бомбардирским «Юрналом»:

«В 11 д. Спустили яхту» 69).

О строительстве каких-либо собственных судов в Шлиссельбурге нам ничего неизвестно. Не исключено, что яхта эта была одним из шведских судов, захваченных по взятии Нотэборга и сильно порубленных солдатами-семеновцами.

Вероятно, именно одну из таких яхт и сумели восстановить к 11 апреля (позже она приведена была на Неву вместе с отремонтированной к тому времени в Шлиссельбурге же шведской шнявой «Астрильд»; об этом — ниже, при рассмотрении рукописи «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга»).

Произошло в этот день и еще одно — уже более печальное — событие, «Юрналом» не отмеченное; после празднества в Неве по случаю спуска упомянутой яхты утонули два человека: посланник Августа II генерал-адьютант Фридерик Эрнст фон Кенигсек и каптенармус бомбардирской роты Алексей Петелин.

О смерти Кенигсека некоторое время спустя сообщит в очередном письме в Вену австрийский резидент Плейер:

«Вместе с первым министром [Головиным] уехал к Его Царскому Величеству в Нотебург, теперь называемый Шлиссельбургом, польский посол г. фон Кенигсек.

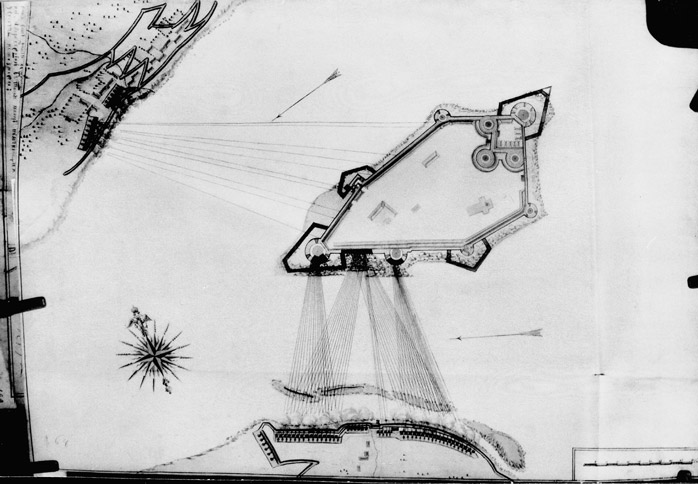

Недалеко оттуда строятся корабли, которые этим летом должны отправиться в Ниеншанц и в Остзее 27.

После прибытия Его Царского Величества и других господ было спущено на воду одно из этих судов — быстроходный корабль [яхта], после чего до поздней ночи пили вино и кричали «виват», и наконец каждый в темноте вернулся на свою квартиру.

При этом однако с г. польским послом произошло несчастье: его штурман напился пьян, посол также был не слишком трезв, и они наехали ночью на лежащий на воде якорный канат другого корабля, опрокинулись, и посол, а вместе с ним и еще несколько человек утонули 28, и тела их пока не нашли» 70).

Последнее обстоятельство немаловажно, ибо тело Кенигсека, судя по более позднему сообщению «Ведомостей», так, в конце концов, и не было разыскано.

А это обстоятельство полностью опровергает позднейшие домыслы 1730-х гг. некой придворной дамы, которая поведала в Москве жене английского резидента леди Рондо о том, что на выловленном теле Кенигсека были, якобы, найдены некие документы, уличавшие в неверности фаворитку царя Петра — Анну Монс, что и послужило причиной ее падения. Причина сия, как читатель сможет узнать из последнего раздела этой книги, заключалась совсем в другом. Однако рассказ, изложенный леди Рондо, послужил основой «шибко романтического», но абсолютно не соответствующего исторически достоверным фактам эпизода, вошедшего и в роман Алексея Толстого «Петр Первый», и в снятую по нему киноленту Сергея Герасимова...

13 апреля генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев прибыл в Шлиссельбург, что зафиксировал «Юрнал»:

«В 13 день. Фельдмаршал приехал» 71).

Генерал Репнин сообщает царю с похода:

«Преображенский и Семеновский полки идут впереди меня, а я с первыми своего генеральства двумя полками сего числа пришел в деревню Шалгино 29, до Ладоги за 40 верст.

А остальные, государь, полки идут один за одним. И мешкота, государь, великая, чинится за великими грязями и за частыми переправами, и на мелких речках за водопольем делаем плоты. А тяжестей, государь, воистину нет никаких: идем без телег, и идем с великим поспешением, а запас солдаты несут на себе» 72).

— В Ладогу явился генерал-майор Иван Чамберс.

14 апреля гвардейские полки прибыли в Ладогу, и Чамберс пишет об этом царю в Шлиссельбург:

«Преображенский и Семеновский полки в Ладогу пришли сего ж апреля 14 числа и, передневав, в тех полках пересмотрю больных солдат и которым идти будет невозможно, оставлю в Ладоге, а с полками пойду в Шлюсельбурх с поспешением, сколь скоро смогу, в конце 15 числа» 73).

«Юрнал»: «В 16 день [апреля]. На суда грузили алтилерию» 74).

Ниеншанцкий поход вступал в заключительную фазу.

Царь писал в этот день Петру Апраксину:

«Her Voevoda. Как скоро сие письмо получишь, тотчас всех работных пришли сюда и с их начальниками, вместо их такое же число возьми у Львова 30, для уверения письмо сие пошли к нему» 75).

17 апреля Петр писал в Воронеж Федору Апраксину:

«Здесь все изрядно милостию Божьею; только зело несчастливый случай учинился за грехи мои 31: перво доктор Клем, а потом Кенисек (который уже принял службу нашу) и Петелин утонули незапно. И так, вместо радости, плач: но буди воля Вышнего и судеб Его!» 76).

В тот же день Меншиков разразился очередным посланием к Яковлеву:

«Как сие письмо до милости вашей придет, прикажи делать вместо буеров шмаки с усердием, а буера оставить до указу, а корабль и галиот и шмаки по росписи строить с великим поспешением, а парусные полотна и веревки и иные припасы и краски присланы будут к вам на ваших судах, на которых привезены будут бомбы и иные припасы от вас, и те бомбы и съестные запасы присылай немедленно, у нас в них великая нужда.

...А солдаты с Москвы на Олонец с начальными людьми и с ружьем отпущены апреля 2 числа, и на тех солдат жалованье на весь год с Москвы отпущено ж. И городским плотникам... кормовых денег давай по 2 алтына на день... как бы им можно сытым быть. А живность: быки, бараны, куры и все припасы [шли] ко мне немедленно. И о строении корабельном и о всем пиши ко мне по все недели непременно...

Олонецких работников многое числа в высылке в Шлютельбурх не явилось... А ныне олонецкие ж работники из Шлютельбурха с работы бегают непрестанно, а хлеб им и кормовые деньги дают по все без задержки, а бегут невемо от чего.

Прикажите по прежним и по сему моему письму, тех беглых работников сыскав, прислать в Шлютенбурх за крепким караулом, оковав» 77).

18 апреля в бомбардирском «Юрнале» появляется запись:

«В 18 день. Было освящение церкви и полки наши [Преображенский и Семеновский] пришли. Был фейерверк» 78).

Царь в этот день писал в Москву Стрешневу, требуя присылки новых солдат.

Петр Апраксин тогда же доложил царю о высылке по его приказу от 16 апреля работников в Шлиссельбург.

А Яков Брюс в письме от того же числа сообщал из Новгорода, что послал на Неву, как того требовал царь, музыкантов.

В этот же день на Сясьской верфи написал сугубо профессиональный отчет царю бомбардир-корабел Иван Синявин (несколько ранее он получил с приехавшим на Сясь капитаном Питером Лобеком запрос царя о корабельном строении на Сяси):

«...О строении корабельном: которые два на воде, с сего числа в 2 недели совсем будут в готовности 32; каюты и внутри в отделке, гальюны и гака-борт все готовы и приложены, только не резаны для того, что мастера нет. Снастить зачал.

А на других двух кораблях, на одном сделано: внутри досками обито, балк-вегерс не положен, општаты не сделаны; снаружи от киля до ахтер-штевня по три доски прибиты, от фор-штевня по две доски прибиты ж; на другом корабле снаружи доски прибиты против того ж, а внутри еще и сатгаут не положен. Опланги все набраны...

У всех 4-х кораблей плотников олончан 50 человек, а других 62 человека. У шмаков по 25 человек; да олонецких плотников по 5 человек.

А один корабль снастим с безанью, а другой хотим делать с гафелем, как было на транспорте, для того, что корабль широкий да короткий 33; из тех двух на ходу который лучше будет. Пожалуй, государь, отпиши, угодно ли тебе так будет или нет?

Да к нам же, государь, приехали с Москвы 3 капитана, 2 поручика, 3 штурмана, 4 боцмана, 11 матросов и лекарь» 79).

Видимо, приехавшие были частью той партии, что была отпущена в феврале Федором Апраксиным из Воронежа с капитанами Лобеком и Лейном.

Письмо это было послано с Сяси в Шлиссельбург 18-го, принято 19 апреля. Это дает представление и о сроках доставки почты, и о скорости передвижения людей.

19 апреля вице-адмирал Крейс, получив письмо царя от 21 января, пишет ему из Амстердама, в частности:

«...Да благоволит Всемогущий благовоспоспешествовать предбудущему походу войска вашего величества как водою, так и сухим путем, дабы стандарт (выделено мной. — А.Ш.) мог быть совершен и распущен с Невских башен и бастионов и тем приведен в совершенство» 80).

20 апреля Стрешнев сообщил из Москвы царю о выезде к Шлиссельбургу докторов Николаса Бидлоо и Яна Говия.

А о погибшем Клемме Стрешнев через четыре дня напишет:

«...Тот утопшей дохтур человек добрый, и я об нем печаль имею: такого надобново человека не стало!..» 81)

21 апреля и Эндрю Стейлс писал царю, сожалея о смерти доктора Клемма и обещая приискать ему замену через живущего в Англии брата.

23 апреля в Шлиссельбург выехал из Москвы доктор Иоганн ван Термонт.

И в тот же самый день генерал-фельдмаршал Шереметев положил начало непосредственной осаде Ниеншанца, о чем «Юрнал» сообщил:

«В 23 день. Фельт-маршал [вышел] в поход к Шанцам» 82).

_______________

1 Это — глава Посольского приказа Федор Алексеевич Головин, генерал-адмирал, которого иноземцы называли «великим канцлером» и который, действительно, отправился вслед за царем в Шлиссельбург 18 марта.

2 Это было письмо Меншикова от 12 марта.

3 Так царь именует главу Преображенского приказа, «князь-кесаря» Всепьянейшего и всешутейшего собора Федора Юрьевича Ромодановского.

4 Голландскому купцу Йохану Любсу.

5 Это — саксонско-польский посланник Кенигсек.

6 Прусский посланник Кейзерлинг.

7 Ван дер Гульст, голландский посланник.

8 Речь шла о мастере Филимоне (Филиппе) Шпекле, присылки которого к себе Петр безуспешно домогался от Шереметева еще с 9 января.

9 Бомбардира Прокофия Мурзина.

10 Петр имеет в виду Меншикова.

11 То есть к 11 апреля.

12 Так что Филимон Шпекла должен был в Шлиссельбург, наконец-то, попасть.

13 Полковника Данилы Купера.

14 Полковника Ильи Бильса.

15 Полковника Степана Стрекалова.

16 Полковника Александра Гордона.

17 Полковника Ефима Гулица.

18 Полковника Симона Дедюта.

19 Драгунский полковник; имя не установлено.

20 Полковника Петра фон Буковена.

21 Петр имеет в виду доктора Николаса Бидлоо, голландского врача, с 1702 г. — «надворного доктора царского величества».

22 Иоганн ван Термонт — фрисландский лекарь, человек богатой и интересной судьбы; он служил еще отцу Петра, царю Алексею Михайловичу; едва не был убит разинцами. Накануне Ниеншанцкого похода обещал в Москве Петру ехать с ним, но заболел.

23 Ян Говий — голландский доктор, с 1704 г. — лейб-медик при Петре I; в 1707 г. ведал лекарями Балтийского флота.

24 Бомбардир, курьер царя Петра.

25 Ныне это — деревня Тушино вблизи Чудова.

26 Это — река Тигода на границе нынешних Новгородской и Ленинградской областей.

27 Как видим, у Плейера были не совсем точные сведения: он малую ремонтную верфь в Шлиссельбурге спутал с судостроительными верфями на Свири и Сяси.

28 Видимо, среди них и находился Алексей Петелин, который был знаком Кенигсеку еще по совместной февральской поездке с царем Петром в Ораниенбург, и вполне мог сопровождать его в последней поездке.

29 Ныне это — деревня Шелогино между Киришами и Гостинопольем в Ленинградской области.

30 Князь Петр Львов, стольник, «министр» Ближней канцелярии.

31 Петр и в этом письме к Апраксину характеризует пьянство как личный «грех»!

32 Мы знаем, однако, что эта уверенность Ивана Синявина не оправдалась, — и оба судна по маловнятным причинам отделкой сильно задержались, в силу чего сясьские корабли даже к середине мая готовы не были.

33 То есть, плох и в остойчивости, и на ходу: не это ли — причина отказа от него?

Помощь

Помощь